Avez-vous déjà entendu la critique suivante ?

« C’est impossible. Nous n’avons aucun moyen de savoir ce que disaient les originaux. Les copies qui subsistent en sont trop distancées dans le temps et leur exactitude a été trop mise en péril pour que nous sachions avec certitude ce que les auteurs ont écrit à l’origine. »

Reste que cette conclusion est très exagérée. Et voici pourquoi. En premier lieu, les problèmes que les sceptiques voient souvent dans tout cela – à savoir que les manuscrits dont nous disposons sont trop éloignés dans le temps des originaux et sont truffés de variantes – sont loin d’être aussi terribles que certaines personnes le prétendent. Ensuite, c’est précisément l’existence même de ces milliers de copies, dispersées dans tout l’empire avec toutes leurs variantes, qui nous permet de reconstruire avec un très grand degré de certitude ce que disaient les originaux.

Permettez‐moi d’essayer de vous expliquer tout cela, une étape à la fois.

Attention à l’écart !

Attention à l’écart !

D’abord, on nous accuse souvent de nous appuyer sur des documents si désespérément éloignés dans le temps des originaux qu’il vaudrait mieux renoncer à espérer même découvrir ce que disaient ces derniers.

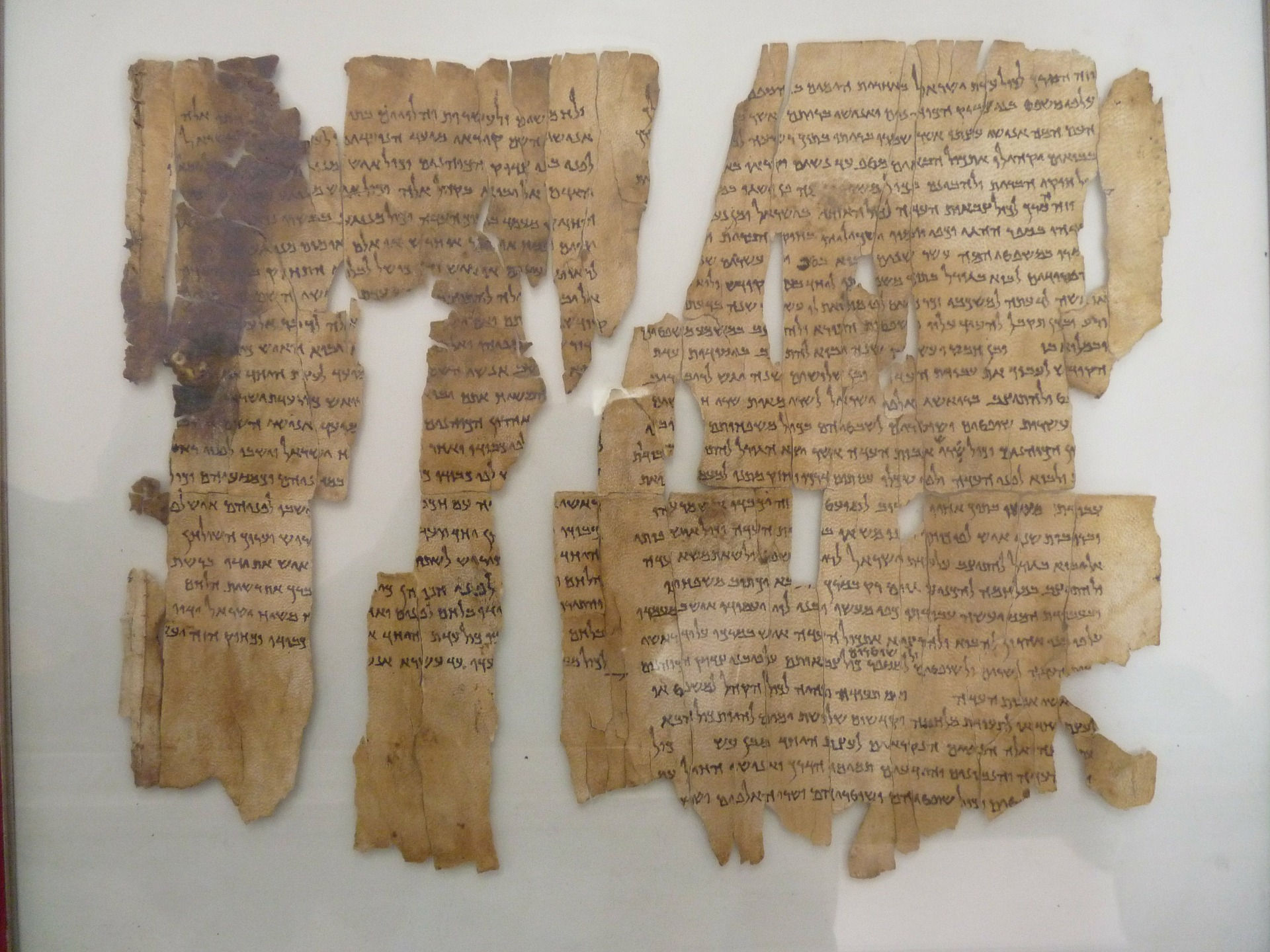

Après tout, les originaux du Nouveau Testament ont tous été écrits entre le milieu et la fin du 1er siècle, et les plus vieilles copies que nous en avons datent environ des années 125, 150 et 200. Cela signifie qu’un écart de quelque 45 à 75 ans sépare des originaux les plus anciennes copies dont nous disposons.

Cela semble problématique pour la plupart des gens, car, pour une quelconque raison, ils s’imaginent que 75 ans constituent une longue période ; du moins suffisamment longue, en fait, pour produire des copies de copies de copies, et pour les perdre ensuite, si bien que nous n’avons aucune idée du contenu des originaux.

Il s’agit toutefois ici d’une hypothèse des plus injustes, surtout si l’on considère que les livres étaient en général beaucoup plus précieux aux yeux des gens de l’Antiquité qu’ils ne le sont aux nôtres et que ces gens en prenaient donc probablement mieux soin que nous. Même encore aujourd’hui, alors que nous imprimons des exemplaires par millions chaque année, nous pouvons entrer dans presque n’importe quelle librairie de livres d’occasion pour y trouver des livres vieux de cent, deux cents ou même trois cents ans. Les gens conservent bien leurs livres ! Et c’était encore plus le cas dans l’Antiquité, lorsque l’on consacrait littéralement des semaines entières à retranscrire un livre. Des érudits ont découvert dans les vieilles bibliothèques que les gens utilisaient souvent des livres pendant cent ou cent cinquante ans avant d’en faire un nouvel exemplaire et d’en jeter ensuite l’ancien.

Nous pouvons d’ailleurs voir un exemple fascinant de cette pratique dans ce que l’on appelle le Codex Vaticanus, une copie du Nouveau Testament écrite à l’origine au 4e siècle, mais que des scribes ont encrée de nouveau au 10e siècle, afin d’en prolonger l’utilisation. Voyez‐vous ce que cela signifie ? Le Codex Vaticanus était encore en usage six cents ans après avoir été écrit à l’origine !

Là où je veux en venir, c’est que lorsque l’on gardait souvent les livres en usage pendant littéralement des siècles, on ne peut pas dire qu’un écart de 45 à 75 ans entre les documents néotestamentaires originaux et les copies les plus anciennes que nous en avons soit véritablement long.

En fait, il est fort probable que les originaux, de la main même de leurs auteurs, aient été conservés et utilisés pour en faire d’innombrables nouvelles copies pendant des décennies ou même des siècles avant d’être égarés. Par conséquent, en prétendant que, tout ce que nous avons, ce sont des « copies de copies de copies de copies » des originaux, nous versons dans l’exagération flagrante. En réalité, il est tout à fait possible que nous ayons aujourd’hui dans nos propres musées des copies des originaux, un point c’est tout.

Par ailleurs, en examinant l’écart qui existe entre les originaux et les copies les plus anciennes qui existent encore d’autres œuvres antiques, vous verrez tout de suite à quel point « l’écart » est vraiment restreint dans le cas du Nouveau Testament. Par exemple, dans celui d’Histoire de la guerre du Péloponnèse, de Thucydide, il existe encore précisément 8 manuscrits, dont le plus ancien est distancé de l’original de 13 siècles ! Dans le cas de La guerre des Gaules, de Jules César, nous disposons en tout de 9 ou 10 exemplaires lisibles (selon votre définition du mot « lisibles »), dont le plus ancien date de 9 siècles après l’écriture de l’original. Quant aux ouvrages Histoires et Annales, que Tacite a écrits au 1er siècle, deux manuscrits ont survécu, un qui remonte au 9e siècle et un autre qui remonte au 11e siècle – soit respectivement 8 siècles et un millénaire après la création des originaux.

Or, il est facile de voir ici où je veux en venir. À savoir qu’il n’y a personne pour s’écrier : « Attention à l’écart ! » lorsqu’il s’agit d’autres ouvrages appartenant à la littérature antique et que seul le Nouveau Testament fait l’objet de ce genre de traitement.

Quatre cent mille différences ?

Selon la deuxième accusation, on prétend que les manuscrits dont nous disposons sont truffés de différences ou de variantes à tel point qu’il est inutile de même espérer avoir un jour la moindre certitude quant à ce que les originaux disaient. Un érudit a affirmé que les manuscrits néotestamentaires qui sont à notre disposition contiennent, étonnamment, jusqu’à quatre cent mille variantes ! (La raison pour laquelle nous sommes obligés de dire « jusqu’à » est que, bien entendu, personne ne s’est jamais donné la peine de les compter. Cet érudit en particulier en vient donc à dire que « certains disent qu’il en existe 200 000 variantes connues, d’autres disent qu’il y en a 300 000, et que d’autres encore disent qu’il y en a 400 000 ou plus ! »[1]

Quoi qu’il en soit, plusieurs choses au sujet de cette accusation devraient attirer notre attention :

- Les manuscrits ne sont pas, en fait, truffés de variantes, et ce nombre de quatre cent mille est loin d’être aussi affolant qu’il peut le sembler de prime abord, si même il est exact. C’est que l’érudit qui a employé ce nombre n’a pas simplement considéré les cinq mille manuscrits grecs originaux qui existent encore et qui ont précédé l’invention de la presse à imprimer, mais aussi les dix mille autres manuscrits traduits en d’autres langues, en plus des dix mille autres exemples environ où des gens ont cité le Nouveau Testament au cours des six premiers siècles de l’histoire de l’Église ! Réunissez tout cela, et vous parlerez véritablement de quatre cent mille variantes (peut‐être, ou peut‐être bien de trois cent mille ou de deux cent mille…) réparties sur plus de vingt‐cinq mille manuscrits et citations au cours d’une période de six cents ans ; on parle tout au plus de seulement environ seize variantes par manuscrit. Pour tout dire, ce nombre n’est vraiment pas élevé.

- Gardez à l’esprit que les « quatre cent mille variantes » dont il est ici question ne signifient pas quatre cent mille passages en particulier. Ce qu’il veut dire, c’est que si un manuscrit dit : « Je suis innocent du sang de cet homme », et que dix autres disent : « Je suis innocent de ce sang juste », nous pouvons dénombrer tous les onze manuscrits comme des « variantes ». Prenez compte de tout cela, et le nombre affolant de quatre cent mille devient presque insignifiant.

- Pour terminer, les variantes de tous ces vingt‐cinq mille manuscrits avaient simplement surgi au hasard un peu partout ; en fait, elles ont tendance à être regroupées encore et toujours dans quelques passages, toujours les mêmes, ce qui signifie que le nombre des passages est étonnamment petit. [2]

En y réfléchissant bien, rien de tout cela n’évoque toutefois une montagne de copies aux variantes si nombreuses qu’il nous est impossible de nous y retrouver. Pas le moins du monde. Il s’en dégage, bien au contraire, l’image d’une transmission (c’est‐à‐dire une transcription) remarquablement stable de la majeure partie du Nouveau Testament au fil de l’Histoire, ponctuée de quelques passages isolés suscitant un doute légitime quant au véritable message original, qui donne lieu à un nombre relativement grand de variantes.

Bref, les scribes ont fait un travail d’une excellence digne de mention.

NDE : Cet article est un extrait adapté au format blog du livre Pourquoi croire la Bible de Greg Gilbert sorti aux Editions Impact. Distributeur France : Xl6 et Canadiens : Publications chrétiennes. Reproduction interdite.

[1] Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus : The Story Behind Who Changed the Bible and Why [Citer à tort Jésus : l’histoire derrière ceux qui ont changé la Bible et pourquoi], San Francisco, HarperSanFrancisco, 2005, p. 89.

[2] Pour obtenir une explication plus détaillée de ces points, voir Blomberg, Can We Still Believe the Bible ?, p. 13‐28.

Attention à l’écart !

Attention à l’écart !