Si à l’époque de la Réforme protestante les doctrines évangéliques ont pris de l’ampleur dans les cœurs et dans les Églises, autant par les écrits publiés que grâce aux liturgies[1], ce serait se priver d’un puissant instrument si nous nous passions de bien penser notre liturgie—que, rappelons-le, nous pratiquons tous. Comment pouvons-nous mettre en œuvre concrètement, les principes découverts dans les articles précédents?

Amener la liturgie

S. Lewis propose que « par une longue familiarité, […] le service religieux parfait serait un service dont nous ne serions presque pas conscients; notre attention serait tournée vers Dieu. »[2] Or, dans nos contextes, la liturgie n’a souvent pas été réfléchie et travaillée. L’introduire soulèvera inévitablement des questions et de l’oppositioa. Comment procéder?

Pour commencer, il est utile d’enseigner nos Églises à propos de la liturgie, d’expliquer pourquoi nous faisons certaines choses d’une certaine manière pendant le rassemblement. Ashton propose par exemple de montrer la beauté et l’utilité d’une prière ou d’un crédo avant de les prononcer ensemble[3].

Le but n’est pas de reconstituer des services qui appartiennent au xvie siècle. L’insistance des réformateurs sur l’accessibilité de la réunion, sur l’usage de la langue vernaculaire, s’oppose à cette idée[4]. Il n’ est pas question ici de faire l’apologie de formes liturgiques pour chaque élément de la réunion. Au contraire, bénéficions plutôt de la sagesse du passé tout en faisant preuve de beaucoup de créativité et d’innovation. Faisons usage de la grande variété de textes et de ressources disponibles[5] pour enrichir la gamme des possibilités, pour diversifier les pratiques et échapper aux habitudes soporifiques.

Le mythe de la spontanéité

Il nous faut aussi remettre en question le mythe selon lequel la spontanéité serait plus spirituelle. Si nous sommes prêts à admettre qu’un chant, composé à l’avance, peut-être chanté dans une attitude de prière, pourquoi ne pourrait-on pas écrire une prière en amont? Une prédication écrite serait-elle moins inspirée par le Saint-Esprit qui est l’auteur des Saintes Écritures? Des chants sélectionnés par avance par le président d’une réunion pour correspondre au thème de la prédication serait-elle une démarche moins spirituelle que de demander à l’assemblée de proposer des chants?

Si nous sommes prêts à admettre qu’un chant, composé à l’avance, peut-être chanté dans une attitude de prière, pourquoi ne pourrait-on pas écrire une prière en amont?

Non, au contraire. Il ne s’agit pas de s’égarer dans l’autre extrême (« planifié est plus spirituel que spontané ») mais d’être pondéré. Préparer à l’avance une prière ou arranger l’ordre d’une réunion ecclésiale peut aussi grandement promouvoir la croissance spirituelle de la congrégation grâce à des mots mieux choisis, en offrant plus de cohérence dans l’enseignement, etc.

Mise en pratique des principes liturgiques

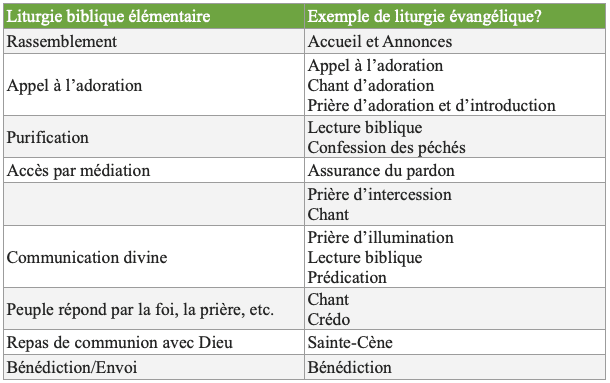

Loin d’être un carcan restrictif, voici une manière de mettre en pratique les principes liturgiques appréhendés dans notre enquête:

Il nous faut apporter quelques remarques d’ordre général et des précisions quant à certains éléments qui sont plus inaccoutumés. Nous ferons aussi quelques suggestions relatives à leurs formes.

Planifier la rencontre. Des rencontres dénués de structure, de sens, d’objectif, les assemblages hétéroclites de thèmes, n’édifie pas l’assemblée ni ne dirige son attention sur Dieu[6]. Au contraire, la cohérence augmente l’attention et l’impact. Choisir quand ont lieu chacun des éléments de la réunion permet de raconter la bonne histoire à la congrégation. Sans être trop rigide et dans le respect des habitudes de l’Église—dans la mesure où celles-ci n’induisent pas en erreur—enseignons l’Évangile en planifiant l’ordre du rassemblement.

Par exemple, parce que c’est Dieu qui nous appelle à l’adorer, on pourrait commencer nos rencontres par un verset qui incite à l’adoration plutôt que par une prière (Calvin utilisait souvent Ps 128.4: « Notre secours est dans le nom de l’Éternel, / Qui a fait les cieux et la terre. »). Pour intensifier l’effet, Capitol Hill Baptist Church prévoit, après quelques mots de bienvenue et les annonces, un moment de recueillement. C’est alors que la Parole de Dieu est lue, perçant le silence. Matt Merker analyse: « Semaine après semaine, ce temps de silence nous rappelle que nous n’avons rien à dire de notre propre chef à Dieu. Nous ne l’avons pas cherché. Il doit nous chercher, nous trouver, se révéler à nous. »[7]

Le motif « adoration—confession des péchés—assurance du salut » est logique. Face à la sainteté et à la gloire de Dieu, nous ne pouvons que reconnaître notre péché; après quoi quelques versets qui nous rassurent du pardon en Christ[8] sont d’autant plus heureux.

Planifier permet aussi de varier et de tirer avantage « des éléments bibliques et historiques les plus significatifs du culte qui manquent dans les formes non planifiées et improvisées de culte »[9]. Rappelons que l’absence régulière d’un élément parle aussi. Ces choix ne sont pas neutres.

La dimension communautaire. Lors des réunions d’Église, nous nous rassemblons et agissons en tant que peuple de Dieu plutôt qu’en tant qu’individus isolés. Nous chantons, prions, et écoutons ensemble. L’apôtre Paul souligne l’unité de l’Église qui, « d’un commun accord, d’une seule voix, [glorifie] le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ »[10]. Le sacerdoce universel, doctrine chère aux réformateurs, fait de chacun des membres de l’Église un ministre de la Parole. Nous voulons pouvoir nous servir mutuellement. Valorisons donc l’aspect communautaire à chaque étape de la réunion, par diverses manières. Typiquement, les fidèles chantent. Mais un individu ne s’exprime pas seulement à Dieu mais également aux autres: aussi pourrait-on nous regarder les uns les autres alors que nous chantons. Ne pourrait-on pas aussi dire—plutôt qu’entonner—des extraits des Écritures, des crédos, ou des prières (voir les remarques plus bas à ces sujets)? Pour rendre la chose moins rebutante pour une assemblée qui n’en a pas l’habitude, on devra en expliquer les bonnes raisons.

La prédication au centre. Parce que nous croyons que c’est par sa Sainte Parole que Dieu nous rassemble, nous instruit, nous conduit et nous nourrit, organisons nos rencontres autour de la prédication. Pour maximiser son impact, nous pourrions adapter le reste de la réunion en fonction de son thème principal; nous n’en préférerions qu’une seule plutôt que plusieurs (par le président, par le prédicateur, parfois une autre lors de la Cène) qui n’ont aucun lien les unes avec les autres. On pourrait utiliser un verset qui reprend le thème de l’enseignement en guise d’Appel à l’adoration et y revenir plusieurs fois au cours de la réunion. Kuen constate que[11]:

l’unité répond à un besoin de l’esprit humain. L’adorateur qui a participé à un culte marqué par une profonde unité en sort avec une plus grande satisfaction que celui dont l’attention a été tiraillée dans deux ou trois directions différentes. Il en gardera aussi une impression et un souvenir plus durables.

Le choix des chants. Nous avons vu que le chant a un rôle d’édification, même quand il s’agit d’adoration; c’est aussi un ministère de la Parole que nous exerçons les uns envers les autres. Nous voulons donc bien choisir ce que nous chantons: « Il est donc logique que nous ne chantions que des cantiques qui utilisent sa Parole avec précision et générosité. »[12] Veillons à ce que le contenu théologique soit biblique, riche, profond. N’hésitons pas à varier les styles et genres musicaux. Chantons de la louange, chantons des prières de confessions ou d’illumination. Soyons créatifs! D’autre part, dans un souci de cohérence et de pédagogie, sélectionnons des chants qui appuient l’enseignement de la prédication, qui développent les mêmes thèmes, qui les enracinent dans nos cœurs, qui suscitent la même réponse.

Les prières collectives. On peut reprocher aux prières liturgiques d’être monotones parce qu’elles sont fixes et répétées régulièrement. Mais Jésus nous enseigne le Notre Père sans exclure qu’elle puisse être utilisée telle quelle: « Voici donc comment vous devez prier: etc. »[13]. Et les prières spontanées peuvent aussi être difficiles à suivre: elles manquent souvent de cohérence, de direction, elles sont ponctuées du mot « Seigneur », etc[14]. On peut varier en les rédigeant à l’avance: « des prières structurées aident tout le monde à suivre et, à la fin, à faire entendre un « Amen » enthousiaste »[15]. Les réformateurs accordaient aussi de la place aux prières extemporanées. Ce qui comptait pour eux, c’était qu’elles soient informées par les Écritures et dites dans l’Esprit[16]; en effet, elles sont non seulement adressées à Dieu, mais elles devraient aussi édifier les auditeurs (1 Co 14.16–17).

Les prières publiques doivent être communautaires. Dans ce but, on favorisera l’emploi de la première personne du pluriel (« Notre Père… Donne-nous… Pardonne-nous… etc. ») et on dira « conduire dans la prière » ou « Prions ensemble! » plutôt que « X va prier » ou « je vais prier ». Toute l’assemblée s’associe à la prière de la personne qui la conduit; nous prions ensemble.

Comme nous l’avons vu, nous ne sommes en relation avec Dieu que parce que nous avons reconnu nos péchés et accepté le pardon divin. La confession fait partie de la vie chrétienne—le Notre Père, une prière communautaire, lui accorde sa place[17]—et elle devrait donc aussi faire partie de la vie d’Église, « parce que nous sommes des gens de l’Évangile »[18]. Il serait alors envisageable d’exprimer des prières de confession communautaires qui pourraient même être rédigées dans le droit-fil de la prédication, ou en récitant un passage biblique[19]. Les prières historiques sont souvent excellentes et bien équilibrées[20]. Il est aussi possible d’utiliser un chant à cet effet. Cependant, puisque nous sommes chrétiens, lavés et justifiés par le sang de Christ, une simple confession raconte une histoire angoissante de culpabilité et de doute. Dans une liturgie fidèle à l’Évangile, elle doit être suivie de quelque mots nous assurant du pardon que Christ nous a acquis. Là aussi, on pourra faire la lecture de quelques versets comme Ps 103.8–13, Mi 7.18–20 ou encore Ro 8.31–39, ou entonner un cantique qui rappelle la certitude du pardon divin par l’Évangile.

Parce que nous croyons que nous avons réellement besoin de l’illumination du Saint Esprit pour comprendre les Écritures, le fait de faire une prière d’illumination enseigne à la congrégation ce bon réflexe. On peut là encore s’inspirer de textes bibliques à cette fin (Ep 1.17, 1 Co 2.12-13, Jn 16.14, 1 Jn 2.27, etc.).

Affirmer notre foi. Il y a plusieurs bénéfices à affirmer ensemble les tenants de la foi, bien que cela ne semble plus vraiment être une pratique évangélique[21]. En récitant des crédos, en lisant d’une voix des articles d’un catéchisme[22], nous réaffirmons les uns aux autres ce que nous croyons; c’est « un outil d’enseignement »[23]. Nous déclarons que nous faisons partie de la véritable Église de Christ qui a traversé les âges, qui demeure inlassablement attachée au « bon dépôt »[24], à la « saine doctrine »[25] de l’Évangile. En tant que « colonne et l’appui de la vérité »[26], nous voulons confesser la vérité. Gibson et Earngey nous réveillent au fait qu’il ne doit pas s’agir d’une pratique lugubre et morne:

Lorsque le ministre nous appelle, le jour du Seigneur, à nous lever et à élever nos voix comme un seul homme, et à dire ce que nous croyons en tant que chrétiens, nous devons le faire la tête haute et le cœur brûlant de conviction. Car à ce moment-là, nous énonçons des vérités fondamentales dont dépendent nos vies—des vérités qui, dans le passé, ont ébranlé le ciel et l’enfer, et qui, dans l’avenir, le feront à nouveau.[27]

Là encore, enseigner l’Église à ce propos s’avérera utile.

La bénédiction et l’envoi. Pour clore la réunion, on peut vouloir donner à Dieu les derniers mots comme il a eu les premiers[28]. La lecture d’un verset du texte de la prédication est assez commun. Plus traditionnellement, c’est Nb 6.24–26 qui est choisi, ou encore 2 Co 13.13 qui a l’avantage d’être trinitaire. L’idée est de rappeler que la bénédiction de Dieu repose sur les chrétiens alors qu’ils se dispersent à nouveau pour être des témoins de Christ dans le monde.

Ces propositions n’ont pas pour but d’être normatives, mais elles démontrent avec quelle intentionnalité nous pouvons organiser nos rencontres d’Église qui en seront d’autant plus riches et édifiantes. La forme est au service du fond.

Conclusion

Kevin DeYoung demande si la liturgie habituelle et minimaliste de nos Églises évangéliques « [constitue] vraiment une amélioration »[29] par rapport aux liturgies plus riches et peut-être plus sobres de la Réforme. Ayant montré la force didactique de la liturgie, il nous semble que non. La sainteté de Dieu, notre péché, le pardon en Jésus, l’aspect communautaire de l’Église, le sacerdoce universel, comment prier, et bien d’autres vérités bibliques peuvent être communiquées par elle. Nos Églises, l’Évangile, méritent que nous accordions plus de réflexion à notre liturgie, sans pour autant devoir reproduire le style des siècles révolus sous l’élan nostalgique. Les étapes bibliques de l’approche de Dieu par l’œuvre du Christ donnent une forme à la liturgie. Sans avoir eu pour but d’être exhaustif, nous avons montré la valeur de beaucoup d’éléments du rassemblement chrétien, et du message que leur ordre communique. Nous avons encouragé l’intentionnalité dans la planification de nos rencontres d’Église, et l’usage de composantes moins habituelles comme les crédos ou les prières de confession collectives. Malgré tous ces principes et propositions, Dieu nous accorde beaucoup de flexibilité, en fonction des goûts et traditions des assemblées.

On pourrait aller plus loin. Il nous serait profitable aussi de repenser la liturgie de nos dévotions personnelles. Peut-on faire mieux que « Prière d’illumination—Lecture biblique—Pétitions »? Et puisque nous offrons tout notre corps et toute notre vie en sacrifice, « ce qui sera de [notre] part un culte raisonnable » (Ro 12.1), ne pourrions-nous pas être plus délibérés dans notre célébration de tous les instants de la vie, à la gloire de Dieu[30]?

La liturgie dans le culte évangélique. Une pratique caduque ou bénéfique?