On entre dans la Bible par un majestueux portique : le panorama de la Création, avec ses 7 jours symétriquement disposés.

L’auteur du 4è évangile a voulu qu’on accède à son témoignage d’une façon semblable, par un passage puissamment travaillé : son prologue-comme on l’appelle- se distingue nettement des récits qui suivent (à partir du verset 19) et ses deux premiers mots signalent l’intention de répondre à la Genèse : Au commencement…

Le texte est l’un des plus riches de l’Écriture. Nous ne pouvons espérer faire mieux qu’écrémer son lait spirituel ! Il faut, cependant, tenter de le faire, car nous observerons que la richesse même du prologue de Jean effraie parfois les lecteurs. Allons hardiment !

Un plan « parabolique »

La première question qui se pose est celle du plan. Elle n’est pas facile à résoudre ! Il est clair que Jean n’a pas cherché à imiter, artificiellement, le plan de la Genèse (si les sept jours se retrouvent dans l’Évangile, c’est peut-être dans la première section de récits, 1.19-2.12, mais sans la symétrie de Gen 1). Comme deux grands thèmes ressortent, dès la première lecture, ceux de la préexistence éternelle et de l’incarnation, on peut être tenté par une division bipartite sous leurs deux titres : la première section commençant au verset 1, « Au commencement était la Parole » et la seconde au verset 14, « Et la parole a été faite chair ». Seulement, des objections surgissent aussitôt. Pourquoi Jean-Baptiste est-il évoqué dans la première partie ? Pourquoi, déjà aux versets 12 et 13, le fameux énoncé sur la foi et la régénération ?

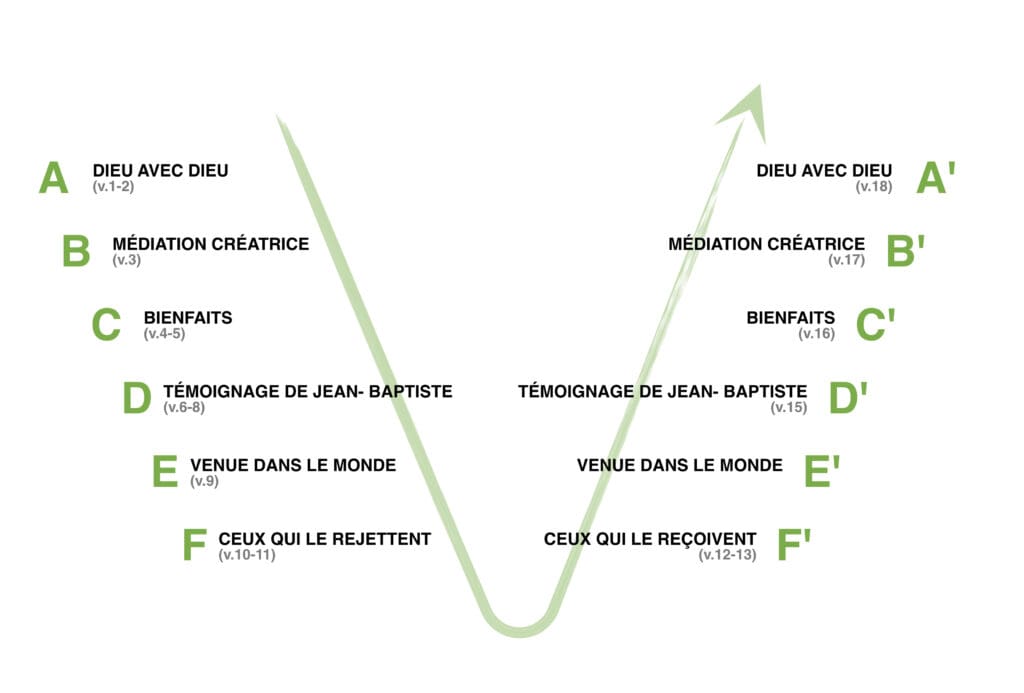

La construction « parabolique » (graphique en forme de parabole) récemment suggérée, a de meilleures chances de correspondre à la méthode de composition de l’auteur[1]. Les pensées se disposent selon le schéma ABCDEF-A’B’C’D’E’F’, et les versets 10 à 13, FF’ qui concernent la décision en face du Christ, forment le centre du morceau. Autant faire un diagramme pour le montrer (voir ci-après).

La place de Jean-Baptiste

Une des données les plus frappantes du texte, et qui rend très plausible le schéma parabolique est la correspondance des mentions de Jean-Baptiste (DD’). Et, à propos de cette place donnée au précurseur de Jésus, l’existence d’un plan harmonieux et réfléchi permet d’écarter l’hypothèse (de Bultmann par exemple) selon laquelle le prologue serait le remaniement d’un cantique à la gloire de Jean-Baptiste[2]. La place faite à Jean-Baptiste, certes, surprend un peu le lecteur moderne. C’est peut-être la trace d’une polémique contre certains de ses disciples refusant de comprendre que « Jean donnait un baptême de repentance et demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c’est-à-dire en Jésus » (Actes 19.4-voir tout le passage d’Actes 19). Il ne faut pas oublier que Jean, l’apôtre, le fils de Zébédée-pour nous l’auteur de l’Évangile[3]– était un ancien disciple du Baptiste : le sujet lui tenait personnellement à cœur. Surtout, pensons-nous, il faut comprendre la signification théologique de Jean-Baptiste : nouvel Elie, il est l’Ancien Testament débouchant dans le Nouveau ; son témoignage récapitule celui de tous les prophètes. Non seulement, le « commencement de l’évangile de Jésus-Christ » doit parler de lui (Mc 1.1), mais le prologue s’intéresse à l’antérieur par rapport à la venue du Christ : avec l’antériorité de la présence auprès du Père (avant que le monde fût) et celle du rôle du créateur, il y a celle de l’attestation par l’économie ancienne résumée en Jean-Baptiste. Le texte signale expressément cette antériorité, et son paradoxe du même coup : celui qui vient après le prophète du désert étant avant lui (v 16).

L’antériorité absolue

A coup sûr, cependant, c’est l’accent sur l’antériorité absolue qui fait l’originalité principale du prologue de Jean. La vérité AA’, que le plan parabolique met en valeur, ouvre et ferme le développement (procédé dit d’inclusio). Nous ne pouvons différer d’en parler : les considérations de structure nous y conduisent tout droit.

Qu’il s’agisse aux versets 1 et 18 d’antériorité absolue, on ne peut en douter : l’imparfait (Au commencement était…) montre que l’évangéliste Jean remonte plus haut même que la Genèse (Au commencement Dieu créa) ; et il insiste : ce commencement se situe avant la venue à l’existence de tout ce qui est venu à l’existence (traduction légitime du verbe grec du verset 3). L’expression paradoxale, « avec Dieu » et « Dieu » dénote une réflexion sur le mystère trinitaire comme tel, et nous en retrouvons une pareille au verset 18 ; les meilleurs manuscrits, suivis par les éditeurs du Nouveau Testament grec[4], ont la formule frappante : Dieu monogène(seul-engendré) ; il faut parler de Dieu comme Père, il faut aussi parler de Lui comme engendré ! L’intention de Jean est bien de montrer comment les événements dont il a été témoin s’enracinent dans l’être éternel de Dieu, qui est en lui-même, indépendamment du monde, un et plusieurs. Alors que Matthieu et Luc remontent à la naissance de Jésus, puis, au-delà, le long de ses généalogies humaines, Jean remonte plus haut encore, et selon la divinité du Seigneur.

Dans la reprise en A’ de la vérité trinitaire de A, il n’y a pas simple redite. La différence, autant que la similitude, mérite d’être remarquée. La conclusion ajoute la pensée qui donne son sens à tout le prologue : c’est grâce à la distinction et l’union trinitaires déjà posées au verset 1 (l’Engendré venu parmi nous est toujours dans le sein du Père) que le Dieu invisible peut être connu de nous, qu’une exégèse fidèle (exëgësato) peut nous en être donnée.

Une autre différence entre les versets 1 et 18 doit aussi nous arrêter : on passe du nom « Parole » (Logos) au nom de Fils (impliqué par le mot « monogène » et la corrélation au Père). Or, nous observons, éveillés par cette remarque, que la pensée de la Parole (Logos) domine dans la première moitié de notre parabole, dans la série ABCDEF, alors que celle de la filiation marque l’autre branche, F’E’D’C’B’A’ (malgré une mention des la Parole-Logos au verset 14a). En effet, le rôle cosmogonique et le rôle de lumière (révélation) s’associent aisément au nom de Parole (Logos). A partir du verset 12, l’idée de génération surgit, qui a une affinité avec le nom de Fils ; celui-ci est prononcé dès le verset 14, avec cette insistance que la grâce et la vérité sont une gloire filiale ; seul le Fils pouvait les apporter, et non pas un serviteur comme Moïse (verset 17 ; cf. Heb 3.3-6). Notre suggestion apporte une preuve de plus du caractère très travaillé du prologue. Jean paraît bien avoir disposé savamment ce qu’il avait à dire sur l’antériorité et la dignité de la Personne de Jésus, comme Parole (Logos) et comme Fils.

Il nous faut maintenant jeter un coup d’œil sur ce qu’il dit, précisément, selon chacune des branches du développement parabolique.

Pourquoi le « Logos » ?

Le choix du titre de Logos doit d’abord être commenté. Préparé par le prologue de la première épître (1 Jn.1.1 : le Logos de vie) et l’Apocalypse (Apoc 19.13 : le Logos de Dieu), il est propre à Jean. Nous avons employé jusqu’ici la traduction la plus courante, « Parole », mais en gardant « Logos » entre parenthèses, pour rappeler l’insuffisance de cette traduction, et de toute autre d’ailleurs, en un seul mot. Logos veut dire aussi bien parole que pensée, discours que raison ; et surtout son usage a deux arrière-plans possibles, les spécialistes faisant grand cas tantôt de l’un, tantôt de l’autre. Quand on dit « Logos », on peut penser à divers thèmes de l’Ancien Testament et du judaïsme : celui de la Parole créatrice et révélatrice de l’Éternel, qu’il n’envoie pas en mission sans qu’elle obtienne infailliblement son effet ; celui de Sagesse personnifiée, que l’Éternel « a possédée, principe de sa voie » (c’est la traduction littérale de Prov 8.22) avant de créer avec elle les éléments les plus anciens du monde. L’allusion au texte des Proverbes, et à son écho dans le Livre judéo-grec de la Sagesse (chap.9), peut difficilement se manquer dans le prologue de Jean. Ceux qui privilégient l’arrière-plan d’Ancien Testament peuvent aussi faire valoir les profondes racines palestiniennes du quatrième évangile. Mais l’ouvrage a été rédigé en grec, dans le monde grec, pour un public de langue grecque ! Peut-on ignorer que le mot de Logos était lié au premier siècle à une représentation aussi commune et fondamentale que celle de « personnalité » pour nous[5] ? Les professeurs et missionnaires du stoïcisme avaient su répandre très largement leur conception du Logos, principe à la fois cosmique et divin, Raison universelle assurant l’ordre et la cohésion du Tout, et participé par l’homme de façon privilégiée. Un Grec lisant les premiers versets de l’évangile de Jean ne pouvait pas ne pas comprendre qu’ils attribuent au Christ, dans sa préexistence, les fonctions du Logos stoïcien !

Les arguments sont trop solides des deux côtés pour que nous nous laissions acculer à une alternative. Le choix du nom de Logos a justement permis à Jean de faire une synthèse exemplaire, de conquérir un langage grec pour la révélation qu’esquissait l’Ancien Testament. Audace inspirée ! L’évangile touche dès ses premiers mots la cible que vise tout missionnaire : dire le message dans les catégories des auditeurs ou lecteurs.

De toute façon, on doit admirer la puissance de synthèse du nom de Logos. Il se situe comme au croisement de plusieurs courants de la doctrine christologique : il permet d’évoquer à la fois la création et la révélation (vv 3 et suivants) ; il unit non seulement les thèmes de la Parole et de la Sagesse, on l’a déjà dit, mais aussi de l’Image de Dieu, car l’expression de Dieu, c’est son autre Lui-même (Col 1, Heb 1). Il convient aussi très bien quand il faut articuler la mission dans le monde (Dieu envoie sa Parole) et la relation éternelle de Dieu avec Dieu (le mystère de cette relation trouve une analogie dans l’union-distinction de tout esprit avec son logos, son verbe intérieur). Certes, ce n’est pas un « petit Jésus » que nous annonce le prologue de Jean !

Il est la vraie lumière, et le scandaleux, l’incroyable, le tragique, c’est que le monde qui ne tient que par Lui ne le connaît pas

Ce qui est dit du témoignage de Jean-Baptiste et de l’incrédulité du monde se réfère à la qualité de Logos du Christ (vv.6-11) : il est la vraie lumière, et le scandaleux, l’incroyable, le tragique, c’est que le monde qui ne tient que par Lui ne le connaît pas. La logique des hommes rejette le Logos de Dieu ![6]

Mais pour celui qui l’accepte, l’illumination se révèle plus qu’une illumination : une nouvelle naissance (vv. 12,13). Un autre nom se met à briller plus glorieusement encore que celui de Logos, le nom de Fils, monogène. Nous avons déjà relevé que la grâce et la vérité caractérisent la gloire du Fils comme tel (v.14), dans sa supériorité sur le serviteur Moïse (v.17). Il faut pousser plus loin l’enquête : nous croyons pouvoir affirmer que le rapport du Fils à Moïse est la pensée-clé des versets 14 à 18.

La grâce et la vérité

Déjà le verbe de la première ligne du verset 14, le Logos « a habité » parmi nous rappelle le souvenir de l’Exode ; le verbe (skënoö) dérive du mot « tente » ou « tabernacle » (skënë). Jean dit : il « a tabernaclé » parmi nous, accomplissement dans sa chair de la figure du temps mosaïque. La paire « grâce et vérité » est la paire bien connue de l’Ancien Testament, héséd et ’éméth, que nos versions traduisent malheureusement « bonté et fidélité », de telle sorte que les lecteurs français ne voient pas que Jean nous donne avec « grâce et vérité » sa traduction (à notre avis philologiquement la meilleure !). Cette paire revient très souvent dans l’Ancien Testament ; Jean a pu penser à bien des passages, entre autres à la promesse du Psaume 85 : « La gloire habitera notre terre, la grâce et la vérité se rencontrent » (vv. 10, 11). Il est probable, cependant, que Jean a eu dans l’esprit le plus célèbre des récits où la paire « grâce et vérité » intervient, le récit de la révélation de la gloire de l’Eternel à Moïse, avec la proclamation de son Nom : « l’Éternel, l’Éternel… riche en grâce et vérité » (Ex. 34.6) ; c’est le texte qui lie la grâce et la vérité à la gloire de l’Éternel lui-même, de telle sorte que Jean pouvait conclure que si le Fils est « plein de grâce et de vérité » c’est qu’il a une seule gloire avec le Père « gloire comme (une gloire) de Fils unique procédant du Père ». Moïse a pu saluer cette gloire, et en dresser les figures annonciatrices ; elle est venue en Jésus, le Fils. Et comment Moïse avait-il pu voir la gloire de l’Eternel ? Dieu l’avait averti : « l’homme ne peut me voir et demeurer en vie » (Ex. 33.20), mais il avait ajouté : « Je te mettrai dans la fente du rocher, et je t’abriterai de ma main durant mon passage. Puis j’écarterai ma main et tu me verras de dos » Ex. 33 :22, 23). Jean rappelle lui aussi : « Nul n’a jamais vu Dieu » (v. 18a), et ce qui correspond au passage mystérieux et à la main protectrice, c’est la venue du Fils « le Dieu monogène, qui est dans le sein du Père, celui-là l’a fait connaître ». Lui qui seul voit Dieu face à face — il est dans le sein du Père — il a rendu possible que nous le connaissions aussi. Saint Augustin ne s’est pas trompé quand il a vu dans le « dos de Dieu » dont parle l’Exode, le corps du Seigneur, le corps né de la Vierge, mort et ressuscité.[7] Nous ne connaissons Dieu qu’après le passage du Fils, qui nous appelle à le suivre : alors nous le connaissons en vérité, car le Fils est un seul Dieu avec le Père, et nous le connaissons par grâce, émerveillés non seulement d’être encore en vie mais de recevoir dans cette connaissance même une vie née de Dieu, fils à l’image du Fils (vv. 12, 13).

La gloire du Fils unique

Est-ce cela recevoir grâce pour grâce (v. 16) ? Jean n’a pas expliqué cette formule. Elle évoque en tout cas la surabondance de la plénitude — ô combien débordante ! — de la gloire du Fils unique, déversée sur nous tous. Peut-être pourrons-nous conclure — il faut bien conclure ! — que la richesse de vérité du prologue de Jean nous a donné comme un exemple de cette surabondance. De sa plénitude nous avons reçu, vérité pour vérité, la vérité répondant à la vérité…