Des gens malléables, un monde qui se liquéfie

Les animaux agissent par instinct, comme un chat qui chasse une souris ou un castor qui construit des barrages, tandis que l’Homme est libre d’agir sans être dicté par l’instinct. Par exemple, nous pouvons choisir d’aller ou de ne pas aller à la pêche. Pourrions-nous alors définir notre identité comme le résultat de nos décisions ? Toutefois, il est important de reconnaître que nous interagissons en permanence avec notre environnement. Par exemple, un adolescent qui cherche à se démarquer de la génération précédente par son affirmation d’indépendance et d’individualité, finit souvent par se conformer aux tendances vestimentaires et au langage de ses pairs. L’Homme veut non seulement être libre, mais ressentir un sentiment d’identité communautaire pour être accepté et valorisé. Or, toute société dispose d’un cadre de reconnaissance définissant une structure éthique et culturelle dans laquelle nous devons nous inscrire pour être reconnu. Ensuite, avec l’affaiblissement des récits nationaux et l’émergence d’Internet, de nombreuses communautés imaginaires ont vu le jour, formées non plus sur une base géographique, mais plutôt autour d’intérêts ou d’idéologies partagés. Cela aboutit à des communautés imaginaires qui entrent en conflit et ne parviennent plus à coexister pacifiquement.

Par conséquent, nous en sommes arrivés à un point où notre moi est totalement flexible, et le monde extérieur, y compris notre corps, est devenu malléable, ce qui fait qu’il n’existe plus de base solide pour construire notre identité. Ce qui en découle, c’est de la dépression, de l’anxiété et de l’incertitude : bien que nous vivions plus longtemps que nos prédécesseurs, nous avons perdu le sens de notre identité.

La révolution sexuelle du mouvement LGBTQ+

Le mouvement LGBTQ+ a rapidement gagné en influence culturelle, mais reste fragile et artificiel, reposant sur une alliance temporaire plutôt que sur des valeurs communes partagées par ses membres. Au sein de ce mouvement, une division existe sur la nature et le statut du sexe.

Le mouvement LGBTQ+ a rapidement gagné en influence culturelle, mais reste fragile et artificiel, reposant sur une alliance temporaire plutôt que sur des valeurs communes partagées par ses membres. Au sein de ce mouvement, une division existe sur la nature et le statut du sexe.

Jusqu’aux années 1980, lesbiennes et hommes gays ne militaient pas ensemble, les premières jugeant les seconds avantagés par leur sexe. La crise du sida, qui a dévasté les hommes gays, a changé leur image de privilégiés en victimes tragiques. Ce contexte a conduit à l’union des deux groupes pour combattre le sida, promouvoir l’éducation sexuelle et l’acceptation des homosexuels. Les hommes gays, incapables d’exprimer ouvertement leurs sentiments, ont été perçus comme des victimes vertueuses. Il est intéressant de noter que ces deux groupes différencient les deux sexes biologiques.

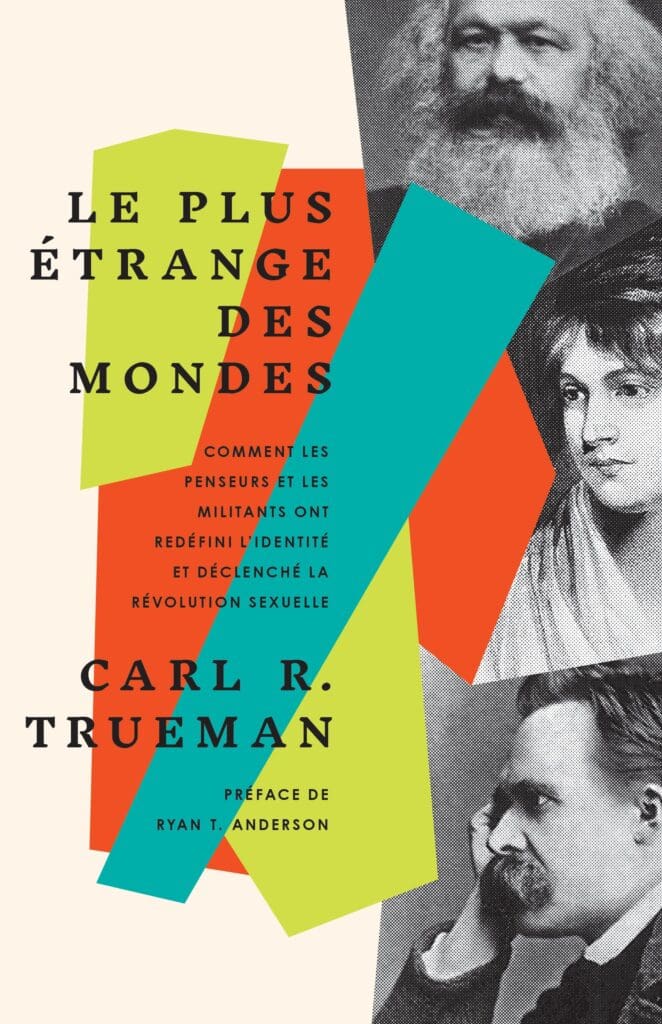

L’idéologie trans remonte probablement au XIXe siècle, lorsque Marx et Engels ont noté que l’automatisation réduirait la pertinence de la force physique au travail, atténuant ainsi les différences entre hommes et femmes. La philosophie anti-métaphysique de Nietzsche, valorisant la créativité humaine, favorise également la remise en question des catégories fixes comme mâle et femelle. Cependant, c’est Simone de Beauvoir, avec sa célèbre citation « on ne naît pas femme : on le devient[1] », qui a profondément influencé la théorie trans moderne. Elle distingue la biologie du genre, affirmant que ce dernier est une construction sociale indépendante du corps. Il est vrai que les attentes sociétales varient d’un pays à l’autre. Mais nous ne pouvons pas pousser cet argument jusqu’à gommer les différences entre les deux sexes.

Ensuite, l’auteur montre qu’ajouter le T à LGB est incohérent. En effet, les lesbiennes, gays et bisexuels basent leur orientation sexuelle sur la binarité des sexes biologiques. A contrario, l’idéologie trans distingue entre sexe biologique et genre. Quant à l’idéologie queer, elle rejette la stabilité des catégories traditionnelles (mâle et femelle) pour un éventail fluide d’identités sexuelles. Le féminisme est divisé entre celles qui acceptent les femmes trans comme de vraies femmes et celles qui les considèrent comme des hommes cherchant à usurper la cause féminine. Ces dernières considèrent que la biologie, essentielle à l’expérience féminine, influence des aspects comme la menstruation et la grossesse. En effet, dire que la constitution physique d’une femme n’affecte pas son identité est aussi absurde que de prétendre que la couleur de peau d’une femme afro-américaine n’influence pas son identité : « [l]’idéologie trans repose intégralement sur une définition psychologique de la féminité. Et une telle définition, détachée de toutes composantes biologiques, ne peut être que nébuleuse et fluctuante[2]. ».

La question se pose alors : Comment l’idéologie trans influencera-t-elle nos vies ?

La vie, la liberté et la poursuite du bonheur

Peter Singer, éthicien à Princeton, soutient que les embryons sont vivants, mais ne sont pas des personnes, car ils n’ont ni conscience de soi ni intentionnalité, et donc ne possèdent pas les mêmes droits que, selon lui, les véritables personnes. Ainsi, un nouveau-né trisomique ou une personne atteinte de démence avancée ne sont plus considérés comme des personnes ayant des droits. Leur existence est donc jugée en fonction du bien-être des autres, rendant l’euthanasie un acte moral, voire nécessaire. Cette logique explique la légalisation croissante du suicide assisté : si une personne juge sa vie insupportable à cause d’une maladie ou d’une détresse mentale, la fin de vie peut être considérée.

Il est préoccupant de voir que ces dernières années en Occident, des libertés autrefois acquises, comme la liberté d’expression et la liberté religieuse, sont désormais menacées. Le cas de Windsor, comme le développe l’auteur dans son livre, a montré que la cour suprême des États-Unis a rejeté plusieurs millénaires de conception du mariage héritée des traditions juive et chrétienne, en affirmant que cette vision du mariage n’était que « simple bigoterie irrationnelle[3] ». À présent, les individus ont la possibilité de définir eux-mêmes la source de leur identité, ainsi que le but et le sens de leur vie.

La tolérance des identités LGBTQ+ est insuffisante car elle ne reconnait pas pleinement ces identités, mais les tolère passivement. Ainsi, toute conviction religieuse sur des sujets éthiques peuvent être perçus comme un rejet d’identité. Tout ce qui entrave nos pensées, sentiments ou désirs est perçu comme une attaque contre notre être. Les insultes verbales ont pris une nouvelle dimension culturelle, se transformant en attaques contre l’identité personnelle, comparables à des coups physiques. Alors que pour un chrétien, s’opposer à l’homosexualité concerne seulement les pratiques sexuelles, pour une personne homosexuelle, ces désirs sont essentiels à son identité.

« Le vieil adage « aimez le pécheur, détestez le péché » ne peut simplement plus être utilisé dans un monde où le péché est devenu l’identité du pécheur et où les deux ne peuvent plus être séparés, même au niveau conceptuel. À l’ère où la notion normative de l’identité personnelle est psychologique, détester le péché revient à détester le pécheur. Les chrétiens qui ne remarquent pas cette transition seront très troublés par l’incompréhension du monde qui les entoure, et par la promptitude avec laquelle il est offensé. [4] »

Traditionnellement, l’éducation avait pour but de préparer les étudiants à devenir des membres adultes de la société en leur enseignant compétences et connaissances, tout en explorant les sciences humaines pour les aider à comprendre la condition humaine. Cependant, avec l’influence des idées de Rousseau, Nietzsche, Marx et d’autres critiques, cette approche a évolué. Aujourd’hui, l’histoire est souvent vue comme un récit d’oppression plutôt qu’une source de sagesse, nécessitant ainsi une réévaluation plutôt qu’une simple acceptation.

Bien que ce monde soit étrange et nouveau, il est le nôtre, et nous devons y répondre. Quelle devrait être cette réponse ?

Des étrangers dans le plus étrange des mondes

Les derniers vestiges de l’imaginaire social chrétien s’effacent rapidement, nous laissant nombreux à nous sentir comme des étrangers dans un monde nouveau et étrange. Les chrétiens peuvent éviter certaines réalités un temps, mais ils ne peuvent pas se cacher éternellement. Il est crucial de savoir comment vivre et réagir dans un monde qui pousse à la conformité.

Tout comme Rousseau, Jonathan Edwards ancre le « moi » dans les sentiments intérieurs, mais d’un point de vue chrétien. L’individualisme expressif résonne avec l’accent du Nouveau Testament sur la foi personnelle comme réponse essentielle à l’Évangile. Toutefois, l’individualisme expressif peut poser des problèmes, comme dans le cas de la liberté religieuse. Le vaste choix d’églises transforme la religion en un marché où le croyant est un consommateur et l’Église, un prestataire de services. Ainsi, l’autorité religieuse s’oriente vers les besoins personnels et le bien-être psychologique.

Comment devrions-nous réagir ?

Premièrement, examinons comment nous avons compromis l’Évangile et réformons nos croyances et pratiques en conséquence. Deuxièmement, faisons preuve d’humilité envers ceux qui sont en désaccord. Troisièmement, engageons-nous à rester fidèles à notre Église, malgré les difficultés.

Les chrétiens traditionalistes valorisent l’Histoire et cherchent réconfort dans le passé, souvent en se référant à la Réforme ou au haut Moyen Âge. Cependant, ces périodes n’étaient pas des âges d’or et les sociétés de l’époque ont disparu. Il est plus pertinent de comparer notre situation actuelle à celle du christianisme du IIe siècle, alors marginalisé et mal compris, car nous sommes aujourd’hui également perçus comme fanatiques et menacés par les critiques sociétales. Le Nouveau Testament montre que les apôtres ont placé la communauté au cœur de la vie d’Église, où les chrétiens se servent mutuellement. L’identité chrétienne était ainsi ancrée dans la vie quotidienne. Comme l’auteur l’a démontré, nos facettes les plus influentes viennent des communautés les plus intimes, ce qui signifie que l’Église doit être la communauté la plus importante pour nous :

« De nombreux chrétiens parlent d’influencer la culture. En réalité, la culture est le plus influencée par l’Église lorsque cette dernière lui présente une culture alternative, une autre forme de communauté, enracinée dans ses pratiques liturgiques et caractérisée par un amour manifesté pendant le service du culte, mais aussi au quotidien[5]. »

Pour cela, nous devons adopter et dispenser droitement une solide compréhension des doctrines bibliques orthodoxes. Nous pouvons aligner nos émotions et nos réflexions intérieures sur l’Écriture. Pour former notre imaginaire sociale de manière biblique, l’Église doit se concentrer sur le chant, élément central de l’adoration. Comme le Psautier a façonné les Juifs, les chants doivent guider nos sentiments vers Dieu et une doctrine saine, sans tomber dans l’individualisme expressif.

« L’heure n’est ni au désespoir ni à l’optimisme naïf. Oui, déplorons les conséquences dévastatrices de la chute telles qu’elles se manifestent dans les formes particulières que notre génération a choisies. Toutefois, que cette lamentation serve de contexte pour affiner notre identité en tant que peuple de Dieu et notre faim pour le grand achèvement qui nous attend au festin des noces de l’Agneau[6]. »